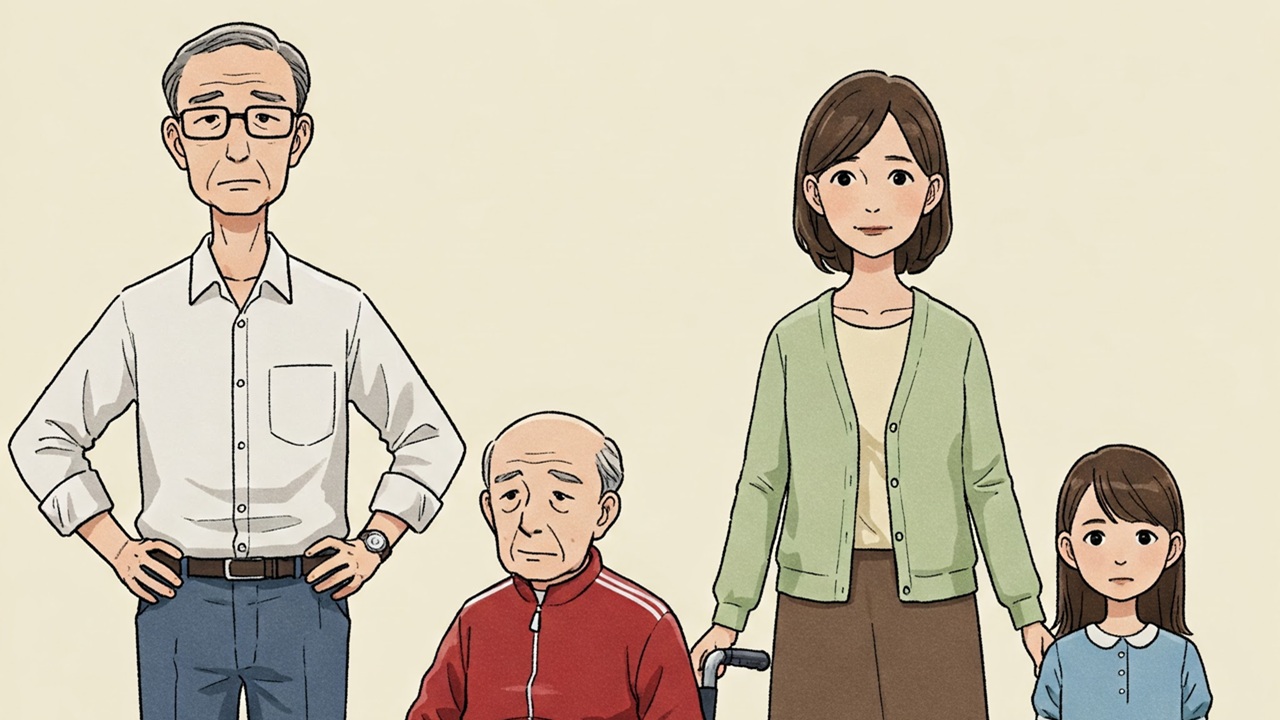

超高齢社会に突入した日本。

厚生労働省によれば、2016年の平均寿命は男性が80.98歳、女性が87.14歳であるのに対し、同年の健康寿命は男性が72.14歳、女性が74.79歳(※1)となっており、介護が大きな課題となっている。

そして、介護が必要になる原因として最も多いのは認知症だ(※2)。

認知症高齢者の割合が今後さらに増加する見込みとの発表(※3)もあり、いまや認知症介護は他人事ではないだろう。

今回取り上げる『老父よ、帰れ』(久坂部羊/朝日新聞出版)は、認知症介護をテーマにした小説だ。

作者の久坂部さんは、高齢者を対象とした在宅訪問診療に従事した経験を持つ医師でもある。

本作のほかにも医療をテーマにした小説を多数発表し、2014年には『悪医』で第3回日本医療小説大賞を受賞。

医師だからこそ描ける、医療現場のリアルな描写が魅力だ。

あらすじ

45歳の好太郎は、認知症の専門家である宗田医師の講演を聞いて興奮していた。

父の茂一がおかしなことを口走るようになったのは6、7年前のことだ。

当初は父が認知症ではないことを願っていた好太郎だったが、ある日、ついに茂一がコンビニで万引きをしてしまう。

そのころから急に怒鳴る、ものを投げるなど性格も変わっていったため、無理矢理病院に連れて行ったところ、前頭側頭型の認知症と診断された。

2年前から有料老人ホームに入れているが、最近は会いに行っても息子の顔を認識できないことが多く、好太郎の名前も出てこない。

そんな折、講演会で認知症介護の極意を知った好太郎は、茂一を自宅マンションに引き取ることを決める。

しかし、介護はそう順調にはいかないのだった。

父親に期待してしまう息子

主人公の好太郎は、物事をあまり深く考えず早合点しやすいタイプなので、はりきればはりきるほど介護が空回りしてしまう。

例えば、講演会で認知症が治ることを期待するのは介護が失敗する原因だと聞き、期待せずに介護すればうまくいくのだと妻の泉に自慢げに話しながらも、無意識のうちに茂一が自分の名前を呼んでくれることを期待し続ける。

また、感謝の気持ちを忘れないことが大切だと言いながら、茂一の行動にいらだってしまうこともしばしば。

好太郎はプライドも高いので、妻に矛盾を指摘されても認めようとしない。

はたから見ればあきれてしまうような彼の暴走っぷりだが、自分もいざというときにはそうなってしまうかもしれないという思いがよぎり、簡単に笑うことができなかった。

元気だった頃の姿を知っている家族にとって、あの頃に戻ってくれることを期待しないで介護するのは難しい。

どんどん人間らしさが失われていくのを目の当たりにすれば、絶望せずにはいられないだろう。

認知症を治すために、なりふり構わず必死になってしまう可能性もある。

好太郎の考え方を通じて、介護する側の都合ではなく、介護される側の立場で考えることの難しさが身にしみた。

認知症の在宅介護で目の当たりにする問題

本作では、自宅で認知症の介護を行う際に発生しうるさまざまな問題が描かれている。

そのなかでも、「もっとも過酷なテーマ」とされているのが排泄だ。

小説を通じて目の当たりにするその過酷さは想像以上だった。

作中では、好太郎が弄便を心配したり、人工肛門・導尿カテーテルの導入や人間の尊厳の問題について悩んだりする場面もある。

また、介護で起こる問題は家の中だけにとどまらない。

作中では、マンションの隣人が認知症がらみの事故やトラブルを心配し、管理組合の臨時総会にまで発展してしまう。

認知症の人の人権と住人の安全確保をどう両立させるか。

認知症の家族だけでなく、社会全体として考えなければならない問題だ。

これらの問題とどのように付き合い、対処していくのか。

どれもこれも簡単に解決できるものではなく、介護中は答えを見つけるまもなく次から次へと問題が発生する。

家族を介護するようになる前から、自分なりにこれらの問題について考えておかなければならないと思った。

本作は、認知症介護の問題について考えるきっかけを与えてくれる。

認知症介護の準備としても読んでおきたい

認知症介護をテーマにした本作。

テーマ自体は重いが、ユーモアも交えて描かれているので、すらすら読める。

ストーリーを楽しむのはもちろん、勉強のつもりで読んでみても参考になるだろう。

認知症や介護に興味のある人におすすめの1冊。

実際に誰かを介護したり、自分が介護されたりするようになる前に、ぜひ読んでみてはいかがだろうか。

参考資料

※1 厚生労働省「令和元年版高齢社会白書(全体版)」図1-2-2-4

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2019/zenbun/pdf/1s2s_02_01.pdf

※2 厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」表20

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/05.pdf

※3 厚生労働省「平成29年版高齢社会白書(全体版)」図1-2-3-2

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/zenbun/pdf/1s2s_03.pdf